「別冊NHK 100分で名著 時をつむぐ旅人 萩尾望都」を読んで [読書感想]

萩尾望都ファンの作家・研究者達による萩尾望都作品の解説書。

実に力作ばかりで、非常に面白く読ませていただきました。

しかし、なんといっても、最後の萩尾望都氏へのスペシャルインタビューの内容が、最高に面白い!

どうしよう、どうしようと思いながら、とりあえず描いていたら、突然キャラクターが現れて、いろいろ会話しながら、教えてもらいながら、勝手に物語ができあがっていく等、・・・神がかったお話の数々。

ハッハッハ。こりゃ、凄いや。さすが、モーさま。

実に力作ばかりで、非常に面白く読ませていただきました。

しかし、なんといっても、最後の萩尾望都氏へのスペシャルインタビューの内容が、最高に面白い!

どうしよう、どうしようと思いながら、とりあえず描いていたら、突然キャラクターが現れて、いろいろ会話しながら、教えてもらいながら、勝手に物語ができあがっていく等、・・・神がかったお話の数々。

ハッハッハ。こりゃ、凄いや。さすが、モーさま。

「一度きりの大泉の話」(萩尾望都著、河出書房新社、2021年4月発売)を読んで [読書感想]

魂の言葉「私は誰からも漫画を奪いたくありませんでした。」

どうやって、この本のことを知ったのか、今では思い出せません。

この本を読むまでは、少女漫画は全くの門外漢で、この本を読んでから、主に萩尾望都氏の様々な作品を読み、とても驚いているところです。・・「半神」、「バルバラ異界」に、「なのはな」ときて、「プルート夫人」・・、全く最高ですね。

この本では、主に3人の人物、竹宮惠子氏、増山法恵氏、萩尾望都氏(この本の著者)が登場します。竹宮氏の本によれば、当時、それぞれ、ケーコタン、ノンタン、モーサマと呼び合っていたそうです(この呼び方が、全てを暗示しているような気もするのですが、それさえ、萩尾氏にすれば、私のトロさの表れとなるのかもしれませんね)。このレビューでは、その世界に敬意を表して、ケーコタン、ノンタン、モーサマと表記させていただきたいと思います。

なんとなく、時の経過に合わせて読んだほうがいいような気がして、「少年の名はジルベール」(竹宮恵子著、小学館、2016年2月発売)、「萩尾望都と竹宮恵子 大泉サロンの少女マンガ革命」(中川右介著、幻冬舎、2021年3月発行)、「一度きりの大泉の話」の順序で、読みました。できるだけ善悪や優劣から離れたところで、この本「一度きりの大泉の話」を紹介したいと思います。

この本を読んだ感想はといえば、数多くの方々の非常に長いレビューが示している通り、衝撃というしかありません。文章の一つ一つに(繰り返される自己否定的な言葉にさえ)魂が込められているかのような非常にパワフルな本であり、読みながら、美しさとは何か?本を書くとはどういうことか?創造とは何か?天才とは何か?芸術とは何か?独創的な作品がどのようなプロセスで創り出されるのか?・・・について、深く考えさせられました。

この本を一言で紹介するのは、とても難しい作業なのですが、無理を承知で紹介するとすると、「覚悟の本」といえるでしょうか(詳細は後述)。今からほぼ50年前(!)、「大泉」という土地に結集した若き少女漫画家達の奇跡の2年間とその解散の様子が生々しく書かれ、ケーコタンの本では書かれなかった別離の真相が書かれています。モーサマにとっては封印・凍結していた過去の思い出のようですが、マスコミ等の執拗で高圧的な追求に追われ、追い込まれて、かなり切迫した状態で書かざるをえなくなった本のようです。言い換えれば、50年に及ぶ過酷な創作の日々を乗り越えてきたレジェンドの最初で最後の「大泉」回想録といえるでしょう。

天才を、「弧で、それまでの常識を根底から覆す革命的な仕事を成し遂げた人」とすれば、モーサマはまごうことなき天才の一人といえるかもしれません。ケーコタンの場合、ノンタンとの深く活発なディスカッション・相互作用の結果、数多くの名作が生み出されたようです。一方、モーサマの場合はどうでしょうか?自分に対するネガティブな表現ばかりの中、唯一、「解答の出ない疑問をしつこく考えるのは得意」(p236)と書かれています。また、ひらめきが生まれる瞬間が、以下のように表現されています(p211、リリース文)。

~~~~~~~~~~~~~

お話をずっと考えていると、深い海の底から、または宇宙の星々の向こうからこういうものが突然落ちてくることがある。落ちてこない時はただ苦しいだけだけど、でも、それがふっと目の前に現れる時、宝物を発見した、という気持ちになります。自分が見つけたというより、エーリクが見つけてくれた、そういう気分になります。

~~~~~~~~~~~~~~

つまり、モーサマ内部でのひらめきと自問自答の強い相互作用・連鎖反応(連想に次ぐ連想)によって、名作の数々が生まれていったように思われます(これは、まさに歩く原子炉ですね。ん?鉄腕アトムか!さすが、手塚治虫氏の申し子)。また、上記の一連の本から推定すると、モーサマは、おそらく、瞬間的に、普通の人の何倍もの量の外部情報を、視覚や肌感覚を通して受け取ってしまい、上記の内部での相互作用と相まって、それを言語化するのに、いちいち時間がかかるタイプなのでしょう(Youtubeの動画で、インタビューの様子を見ても、眼が非常に活発に動かれていますね)。モーサマは、自分のことを、バカ、トロい、ノロマ、頭の回転が悪い、会話についていけない等と散々な表現をしていますが、その言葉に全く嘘は無いと思います。その強い劣等感は、おそらく子供の頃から続いてきたことと思います。

この本の文章には、魂を絞り出しながら、こぼれてきた声について、一つ一つ、その真偽を確かめているような、魂の叫びと冷徹さといった、本来共存するはずの無い2つが共存しているような、不思議な怖ささえ感じられました。

ひらめきと自問自答の強い相互作用に加えて、このようなプロセスで物語が創られ、しかもそれまでにない新しい技法をもって、その物語がまるで映画のように描かれていくとすれば(「少年の名はジルベール」より)、しかも、その才能が周囲を吸収し、みるみる育っていくとすれば、その巨大な才能と、同じ創作者として対峙しなければならなかった若きケーコタンの苦悩の深さが胸にしみるようです。同じ部屋で寝起きとか、見せ合うとか、手伝い合うとか、いやー、よく2年も持ったものです(部屋ぐらい分けとけよ)。

別離の真相について、ケーコタンはケーコタンの信じる少女漫画の今と未来のために、あえて書かなかったのでしょう。一方、モーサマは、新しい物語に飢えた人々から、モーサマの信じる独創の世界を守るため、切迫した状態の中で書かざるをえなかったのでしょう。そこに、良い悪いもなく、優劣もないでしょう。

そうして、モーサマは、少女漫画の今と未来を考えなかったのでしょうか? いいえ。

この本の後書き(p293)の中で、こう書かれています。

~~~~~~~~~~~~~

私は漫画とその世界に、子供の頃から救われてきました。

私は漫画が大好きです。(中略)

私は誰からも漫画を奪いたくありませんでした。

~~~~~~~~~~~~~

この行の最後の文章は過去形になってしまっています。実にさりげなく書かれています。

誰からも、の中に、一体どれだけの人々が含まれているのでしょうか?少女漫画に救われた幼いモーサマやケーコタン、ノンタン、夢見る多くの少女、少年が含まれていることでしょう。これが、ケーコタンが守り通したものとモーサマが犠牲にしたものの正体だと私は思います。モーサマは、この本を書くことで、モーサマにとって極めて大切なものを失ってしまったのかもしれません。そうして、そのことを覚悟の上でこの本を書いたに違いありません。

私は企業研究者で、これまで様々なジャンルの本を読んできましたが、この最後の文章ほど、素のままで、魂の全てが乗り移ったかのような文章を読んだことがありません。なんという美しい文章でしょうか。

この本は、「覚悟の本」です。今なお新しい創造へ挑まんと、一切の飾りを捨てた覚悟の本です。生ききる美しさを示す硬い意志の本です。冷徹さに裏打ちされた魂の叫びともいえる本です。美しさとは、芸術とは、独創とは、革新とは何かを問う本です。創造を妨げるあらゆるものに対する激しい怒りの本です。純粋で幼稚で不器用な天才の深い嘆きの本です。独創の秘密に溢れる極めて面白い本です。多くの人々のやたら長いレビューが示している通り、人々の心を揺さぶり新たな創造へと駆り立てる本です。要するに、こういうことですね。「全く昔のことで、周りがうるさい!静かにしろ!私の仕事のジャマだ!新しい物語が欲しいなら、自分で創れ!私は忘我で私にしかできない作品を創り出す。」

モーさまは、今、どんな物語を編み出し、描いているのでしょうか。傷ついた少女を癒し救う奇跡の物語かな?老女と少女の時空を超えた出会いの物語かな?ロボットと少年の物語かな?いずれにしても、きっと私達には思いつかないような奇想天外な物語が、また生まれるのでしょう。

バカで(4回)、トロくて(3回)、頭の回転が遅くて(また出たよ、2回)、鈍感で(鈍いも含め2回)、ダメ人間で(2回)、会話についていけず(2回)、ノロマで(1回)、空気が読めず(1回)、コメディとギャグのセンスがほとんど無く(1回)、嫉妬もわからない(1回)一方、意識的に人を傷つけることはでき(1回)、不快でも反論せずに黙ってしまう癖のある(1回、やっと終わった。)、ただ漫画が大好きで(実は人間も)、漫画が書けることがただ嬉しくて・・、そんな彼女(巻末作家(3回))の才能を見抜き、いつしか少女漫画の神様と呼び、守り育ててきた少女漫画の世界に関わる方々に敬意を表して、終わりにします。

どうやって、この本のことを知ったのか、今では思い出せません。

この本を読むまでは、少女漫画は全くの門外漢で、この本を読んでから、主に萩尾望都氏の様々な作品を読み、とても驚いているところです。・・「半神」、「バルバラ異界」に、「なのはな」ときて、「プルート夫人」・・、全く最高ですね。

この本では、主に3人の人物、竹宮惠子氏、増山法恵氏、萩尾望都氏(この本の著者)が登場します。竹宮氏の本によれば、当時、それぞれ、ケーコタン、ノンタン、モーサマと呼び合っていたそうです(この呼び方が、全てを暗示しているような気もするのですが、それさえ、萩尾氏にすれば、私のトロさの表れとなるのかもしれませんね)。このレビューでは、その世界に敬意を表して、ケーコタン、ノンタン、モーサマと表記させていただきたいと思います。

なんとなく、時の経過に合わせて読んだほうがいいような気がして、「少年の名はジルベール」(竹宮恵子著、小学館、2016年2月発売)、「萩尾望都と竹宮恵子 大泉サロンの少女マンガ革命」(中川右介著、幻冬舎、2021年3月発行)、「一度きりの大泉の話」の順序で、読みました。できるだけ善悪や優劣から離れたところで、この本「一度きりの大泉の話」を紹介したいと思います。

この本を読んだ感想はといえば、数多くの方々の非常に長いレビューが示している通り、衝撃というしかありません。文章の一つ一つに(繰り返される自己否定的な言葉にさえ)魂が込められているかのような非常にパワフルな本であり、読みながら、美しさとは何か?本を書くとはどういうことか?創造とは何か?天才とは何か?芸術とは何か?独創的な作品がどのようなプロセスで創り出されるのか?・・・について、深く考えさせられました。

この本を一言で紹介するのは、とても難しい作業なのですが、無理を承知で紹介するとすると、「覚悟の本」といえるでしょうか(詳細は後述)。今からほぼ50年前(!)、「大泉」という土地に結集した若き少女漫画家達の奇跡の2年間とその解散の様子が生々しく書かれ、ケーコタンの本では書かれなかった別離の真相が書かれています。モーサマにとっては封印・凍結していた過去の思い出のようですが、マスコミ等の執拗で高圧的な追求に追われ、追い込まれて、かなり切迫した状態で書かざるをえなくなった本のようです。言い換えれば、50年に及ぶ過酷な創作の日々を乗り越えてきたレジェンドの最初で最後の「大泉」回想録といえるでしょう。

天才を、「弧で、それまでの常識を根底から覆す革命的な仕事を成し遂げた人」とすれば、モーサマはまごうことなき天才の一人といえるかもしれません。ケーコタンの場合、ノンタンとの深く活発なディスカッション・相互作用の結果、数多くの名作が生み出されたようです。一方、モーサマの場合はどうでしょうか?自分に対するネガティブな表現ばかりの中、唯一、「解答の出ない疑問をしつこく考えるのは得意」(p236)と書かれています。また、ひらめきが生まれる瞬間が、以下のように表現されています(p211、リリース文)。

~~~~~~~~~~~~~

お話をずっと考えていると、深い海の底から、または宇宙の星々の向こうからこういうものが突然落ちてくることがある。落ちてこない時はただ苦しいだけだけど、でも、それがふっと目の前に現れる時、宝物を発見した、という気持ちになります。自分が見つけたというより、エーリクが見つけてくれた、そういう気分になります。

~~~~~~~~~~~~~~

つまり、モーサマ内部でのひらめきと自問自答の強い相互作用・連鎖反応(連想に次ぐ連想)によって、名作の数々が生まれていったように思われます(これは、まさに歩く原子炉ですね。ん?鉄腕アトムか!さすが、手塚治虫氏の申し子)。また、上記の一連の本から推定すると、モーサマは、おそらく、瞬間的に、普通の人の何倍もの量の外部情報を、視覚や肌感覚を通して受け取ってしまい、上記の内部での相互作用と相まって、それを言語化するのに、いちいち時間がかかるタイプなのでしょう(Youtubeの動画で、インタビューの様子を見ても、眼が非常に活発に動かれていますね)。モーサマは、自分のことを、バカ、トロい、ノロマ、頭の回転が悪い、会話についていけない等と散々な表現をしていますが、その言葉に全く嘘は無いと思います。その強い劣等感は、おそらく子供の頃から続いてきたことと思います。

この本の文章には、魂を絞り出しながら、こぼれてきた声について、一つ一つ、その真偽を確かめているような、魂の叫びと冷徹さといった、本来共存するはずの無い2つが共存しているような、不思議な怖ささえ感じられました。

ひらめきと自問自答の強い相互作用に加えて、このようなプロセスで物語が創られ、しかもそれまでにない新しい技法をもって、その物語がまるで映画のように描かれていくとすれば(「少年の名はジルベール」より)、しかも、その才能が周囲を吸収し、みるみる育っていくとすれば、その巨大な才能と、同じ創作者として対峙しなければならなかった若きケーコタンの苦悩の深さが胸にしみるようです。同じ部屋で寝起きとか、見せ合うとか、手伝い合うとか、いやー、よく2年も持ったものです(部屋ぐらい分けとけよ)。

別離の真相について、ケーコタンはケーコタンの信じる少女漫画の今と未来のために、あえて書かなかったのでしょう。一方、モーサマは、新しい物語に飢えた人々から、モーサマの信じる独創の世界を守るため、切迫した状態の中で書かざるをえなかったのでしょう。そこに、良い悪いもなく、優劣もないでしょう。

そうして、モーサマは、少女漫画の今と未来を考えなかったのでしょうか? いいえ。

この本の後書き(p293)の中で、こう書かれています。

~~~~~~~~~~~~~

私は漫画とその世界に、子供の頃から救われてきました。

私は漫画が大好きです。(中略)

私は誰からも漫画を奪いたくありませんでした。

~~~~~~~~~~~~~

この行の最後の文章は過去形になってしまっています。実にさりげなく書かれています。

誰からも、の中に、一体どれだけの人々が含まれているのでしょうか?少女漫画に救われた幼いモーサマやケーコタン、ノンタン、夢見る多くの少女、少年が含まれていることでしょう。これが、ケーコタンが守り通したものとモーサマが犠牲にしたものの正体だと私は思います。モーサマは、この本を書くことで、モーサマにとって極めて大切なものを失ってしまったのかもしれません。そうして、そのことを覚悟の上でこの本を書いたに違いありません。

私は企業研究者で、これまで様々なジャンルの本を読んできましたが、この最後の文章ほど、素のままで、魂の全てが乗り移ったかのような文章を読んだことがありません。なんという美しい文章でしょうか。

この本は、「覚悟の本」です。今なお新しい創造へ挑まんと、一切の飾りを捨てた覚悟の本です。生ききる美しさを示す硬い意志の本です。冷徹さに裏打ちされた魂の叫びともいえる本です。美しさとは、芸術とは、独創とは、革新とは何かを問う本です。創造を妨げるあらゆるものに対する激しい怒りの本です。純粋で幼稚で不器用な天才の深い嘆きの本です。独創の秘密に溢れる極めて面白い本です。多くの人々のやたら長いレビューが示している通り、人々の心を揺さぶり新たな創造へと駆り立てる本です。要するに、こういうことですね。「全く昔のことで、周りがうるさい!静かにしろ!私の仕事のジャマだ!新しい物語が欲しいなら、自分で創れ!私は忘我で私にしかできない作品を創り出す。」

モーさまは、今、どんな物語を編み出し、描いているのでしょうか。傷ついた少女を癒し救う奇跡の物語かな?老女と少女の時空を超えた出会いの物語かな?ロボットと少年の物語かな?いずれにしても、きっと私達には思いつかないような奇想天外な物語が、また生まれるのでしょう。

バカで(4回)、トロくて(3回)、頭の回転が遅くて(また出たよ、2回)、鈍感で(鈍いも含め2回)、ダメ人間で(2回)、会話についていけず(2回)、ノロマで(1回)、空気が読めず(1回)、コメディとギャグのセンスがほとんど無く(1回)、嫉妬もわからない(1回)一方、意識的に人を傷つけることはでき(1回)、不快でも反論せずに黙ってしまう癖のある(1回、やっと終わった。)、ただ漫画が大好きで(実は人間も)、漫画が書けることがただ嬉しくて・・、そんな彼女(巻末作家(3回))の才能を見抜き、いつしか少女漫画の神様と呼び、守り育ててきた少女漫画の世界に関わる方々に敬意を表して、終わりにします。

かがみの孤城(辻村深月著、ポプラ社)を読んで [読書感想]

辻村深月さん著、「かがみの孤城」。2018年の本屋大賞他、合計で7つの賞を受賞している傑作です。

仕事で忙しく、久しぶりの小説でしたが、実に面白く、感動的で、一気に読んでしまいました。最近読んだ本の中で最も感動した本の一冊となり、小説熱が再燃するきっかけになりました。

普段読むのは科学物やノンフィクションばかりですが、こういう作品を読むと、フィクションも素晴らしいものだとつくづく思います。

主人公は、いじめで不登校となった大人しい女子中学生。彼女が、不思議な鏡の中の世界に入り込み、そこでやはり様々な事情で不登校となった仲間たちと知り合います。

この中で、様々ないじめ、あるいはいじめに近いシーンが出てくるのですが、これらのシーンが実に真に迫っていて、読んでいるだけで、今の一部の(または多くの)子供達が抱える闇の一部を感じて痛々しくなるほどです。筆者も小中学校と転校を繰り返しましたので、当時の学校内での苦しい空気を思い出しました。

文章の至る所に、伏線が張り巡らされていて、後半、それらが結実・融合していく様は、実に見事な展開です。その伏線は、最初の一行から始まっています。

読み進むにつれ、からくりの一部には、うすうす気がつくのですが、それで感動が薄まるわけではありません。

エンターテインメントと不思議さ、面白さ、友情の複雑さ、切なさ、懐かしさにあふれた珠玉の傑作です。

最後のほうで、主人公を救うことになる先輩の、主人公への気持ちをつづった文章を紹介して、最後にしましょう。

大丈夫だよ、と胸の中で呼びかける。

待ってたよ、とアキの胸の中で、声がする。

大丈夫。

大丈夫だから、大人になって。

仕事で忙しく、久しぶりの小説でしたが、実に面白く、感動的で、一気に読んでしまいました。最近読んだ本の中で最も感動した本の一冊となり、小説熱が再燃するきっかけになりました。

普段読むのは科学物やノンフィクションばかりですが、こういう作品を読むと、フィクションも素晴らしいものだとつくづく思います。

主人公は、いじめで不登校となった大人しい女子中学生。彼女が、不思議な鏡の中の世界に入り込み、そこでやはり様々な事情で不登校となった仲間たちと知り合います。

この中で、様々ないじめ、あるいはいじめに近いシーンが出てくるのですが、これらのシーンが実に真に迫っていて、読んでいるだけで、今の一部の(または多くの)子供達が抱える闇の一部を感じて痛々しくなるほどです。筆者も小中学校と転校を繰り返しましたので、当時の学校内での苦しい空気を思い出しました。

文章の至る所に、伏線が張り巡らされていて、後半、それらが結実・融合していく様は、実に見事な展開です。その伏線は、最初の一行から始まっています。

読み進むにつれ、からくりの一部には、うすうす気がつくのですが、それで感動が薄まるわけではありません。

エンターテインメントと不思議さ、面白さ、友情の複雑さ、切なさ、懐かしさにあふれた珠玉の傑作です。

最後のほうで、主人公を救うことになる先輩の、主人公への気持ちをつづった文章を紹介して、最後にしましょう。

大丈夫だよ、と胸の中で呼びかける。

待ってたよ、とアキの胸の中で、声がする。

大丈夫。

大丈夫だから、大人になって。

「これからのエリック・ホッファーのために- 在野研究者の生と心得」(荒木優太著、東京書籍)を読んで [読書感想]

「これからのエリック・ホッファーのために」(荒木優太 著、東京書籍)を読んで

本書の副題は、「在野研究者の生と心得」となっています。この副題が気になって、読んでみました。

著者は、1987年生まれで、清掃のパートタイム労働をしながら文学研究(専門は有島武郎)をされているとのことです。要するに、本書は、20歳代の在野の文学研究志向者が、過去の様々な在野研究者の生き方をコンパクトに紹介することによって、後進の在野研究者への応援歌としてまとめた書ということができるでしょう。あるいは、後進への応援・指南という形をとることによって、実は著者本人を勇気づけ、自分のポジションを確認したいという願望があったのかもしれません。

ただ、一口に在野研究といっても、この書では、人文学・博物学分野の日本人研究者のみが紹介されていて、いわゆる理工学分野の研究者は全く紹介されていません。

理工学・自然科学分野では(特に海外では)、少し前から既に、ガレージ研究やバイオパンクと表現されるような動きが始まっていて、研究者個人が、組織にこだわらず、ドライに組織を横断したり利用したりしながら、もっと柔軟で自由奔放かつパワフルに個研究を進み始めているような感じがしています。

本書全般を通じて、初級者や中級者が初心者に指南しているかのような違和感や、やや気取ったような感じはありますが、日本の基礎的な分野での研究者の現状からみると、タイミングを上手くとらえてセンス良くまとめた書ということができるでしょう。

本書のタイトルに出てくるエリック・ホッファーとは、ニューヨークで移民の子として生まれ、少年時代に10年間失明、そして突然の視覚回復、28歳時に自殺未遂というすさまじい経験を経て、その後、肉体労働をしながら、精力的な読書・思索・投稿を続け、独自の哲学を築き上げた在野研究の巨星ともいえる社会哲学者のようです。

本書では、過去の在野の日本人研究者16名の生涯や業績の概要が紹介されていますが、この16名の研究者の生きざまが、一人一人とてもユニークで、実に魅力的に描かれています。

例えば、

〇小学校卒で、完全ヒモを貫き通したあげく女子学生と心中した思想家(野村隈畔)、

〇東大卒で、出版社を退社した後、辺境地の調査を続け、日本人の神・自然観や魂の源流について新しい視点で考察した民俗学の巨人(谷川健一)、

〇納豆売りで生計を立てながら、日本初の旧石器時代遺跡を発見した考古学者(相沢忠洋)、

〇教員退職後、夫の援助を得ながら独自の女性史学を構築した愛と執念の女性研究者(高群逸枝)、

〇専業主婦をしながら、50歳過ぎから日本の祭事に興味を持ち、ユニークな視点で解析を続け、独自の民俗学を構築した超大器晩成型の女性民俗学者(吉野裕子)、

〇好奇心のままに自由奔放に研究を続けた生粋のナチュラリスト(南方熊楠)など・・・。

その生きざまは、実に様々で、愉快さと凄まじさが入り混じって、感動的とさえいえるものです。

この本を読んだ方々の中で、研究機関とはおおよそ程遠い環境にいながら、それでもなお自分のやりたい研究をやろうと志す方がいたなら、これらの先人のそれぞれユニークな生きざまを知ることで、多くの勇気や気づき、癒し、新しい発想を持つことができるでしょう。

その点では、この本は大きく成功しているといえると思います。

私も自分のことを在野研究者の端くれの一人だと思っていますが、最近、この著者と同じように、昔、決意したあの日の私が、今の私を見たらどう思うだろうか?と気になります。

この本を読みながら、自分の過去のことを思い出し、共感する所も多く、私の愛読書の一つになりました。

ただ、この本の独創性について述べるとなると、話は全く異なってきます。

各先人の紹介の所々で、在野研究の心得なるものが打ち出されていますが、この心得一つ一つは、ありきたりで(もちろん大切なことには違いないのですが)、あくまで既存の建前論に過ぎないもののように思うのです。

例えば、就職先はなるべく研究テーマと近い分野を探すべし、としながら、エリック・ホッファーやこの本で紹介されている多くの在野研究者は(著者自身も)、該当していません。

また、家族の理解を得るべし、研究の手助けをしてくれる配偶者を探そう、とありますが、生涯独身の研究者も少なくありません。

在野の巨人エリック・ホッファーは、いったいどの心得に該当しているのでしょうか?

この心得をすべてクリアした在野研究者は実在するのでしょうか?

在野研究の進め方一つでも、もっともっと自由奔放で独創的であって良いと、私は思います。

確かに、エリック・ホッファーのように、研究活動自体で生計を立てることを拒絶し、研究と生計手段とをクリアに分けることで、より解決が近づく場合も(人も)あるでしょう。

その一方で、研究活動自体で生計を立てていく自分なりの方法はないかとあがくことで、解決が近づく場合も(人も)あるでしょう。

エリック・ホッファーは、72歳の時、シーラ女史のインタビューで、こう答えています。

「私の言う仕事とは、生計を立てるためにする仕事のことではありません。

われわれは仕事が意義あるものであるという考えを捨てなければなりません。

この世の中に、万人に対して、充実感を与えられるような意義のある職業は存在していないのです。

自分の仕事を意義深いものにしてくれと要求することは、人間の見当違いだとサンタヤは言いました。産業社会においては多くの職業が、それだけを仕上げても無意味だとわかっている仕事を 伴っているのです。

そういうわけで、わたしは一日6時間、週五日以上働くべきではないと考えています。本当の生活が始まるのは、その後なのです。」

確かに、万人に対して意義ある職業などというものは存在していないかもしれません。ただ、それは言い方を変えただけにすぎません。万人に対して全く意義の無い職業など存在しないのではないかと思うのです。ある組織、ある人にとって、ほんの一握りでも意義あることだからこそ、職業として成り立っているのではないでしょうか。

エリック・ホッファーの言葉をそのまま借りれば、彼自身のいう本当の仕事の成果・著書は、本当に万人に対して意義ある書であるといいきれるでしょうか?

社会哲学なるものが、今、目前の命を救おうと死力を尽くしている職業人に対して、この細胞の謎を解かんと自分の全知全能をかけ日夜実験を繰り返す研究者に対して、自らの遺伝の限界に挑まんと今日も堅いフロアに立つバレリーナに対して、自分に絶望しただ茫然と立ち尽くす経営者に対して、狂気と正常の間で彷徨い苦闘している人に対して、愛する我が子を失い地の底で慟哭する人に対して、未曽有の津波に立ち向かう人に対して、いったい何の意義があるというのでしょうか?

故郷の母を想いながら子守をする娘から子守唄が生まれ、鯨捕りや材木運びからバラエティ溢れる愉快な唄が生まれたように、過酷な労働と同時にしか産まれえない創造・芸術・学問もあるでしょう。

エリック・ホッファーのように、個人的な思索・研究活動と労働をクリアに分けていくことで解決が近づく場合も(人も)あるでしょう。その一方で、日々の労働を、個人的な思索・研究活動のユニークさの武器として積極的に組み込み、個人的な思索・研究活動自体で生計を立てていく自分なりの解決方法はないかとあがくことで解決が近づく場合も(人も)あるはずです。

今、多くの在野研究者が、実は、後者こそを狙って、自分なりに様々な創意工夫をこらしているというのが、本当の姿ではないかと、私は思います(実は、著者自身もそうではないのでしょうか?)。

今、知識人か労働者かと聞かれれば、ドラッカーの申し子の多くは、自らを知識労働者だと答えるでしょう。今、その活動は、生計のためか、本当の仕事のためかと聞かれても、その問い自体の意味を理解できない社会起業家も多いでしょう。企業の本質が、究極のところ、機能集団に過ぎないものだと後々痛感することになったとしても。

エリック・ホッファーの前にも後にもエリック・ホッファーはないように、これからのエリック・ホッファーは、行く先々でどれだけ先人の偉大さを痛感しようとも、小さなエリック・ホッファー、小さな谷川健一、小さな南方熊楠を目指すべきではなく、その必要もないでしょう。

在野の巨人の肩の上に立ち、自分と自分を取り巻く環境の中で自分なりに創意工夫し、時代の利器と風を受け、狂おしいほどの好奇心の翼で、自分の愛する学問や芸術や産業の世界を雄々しく飛び続けることによって、それぞれの独創の世界を自由奔放に創り上げていけばいいのではないでしょうか?

全く未開拓の荒野に挑むことも面白いでしょうし、多くの先人達が群がる分野に真っ向から挑むことも面白いでしょう。結局の所、在野研究者が、研究対象に何を選び、どう進んでいくかは、自分が狂おしいほどに追い求めてしまう何かに従うしかないのだと思います(もちろん、その進め方には、職業研究者以上の戦略が必要になるでしょうけれども)。

それこそが、今の職業研究者には難しく、在野研究者ならでは強みになるでしょう。

ここでは、著者が紹介してくれている研究者に、エリック・ホッファーを加えた17名の在野研究者について、著者とは少し異なるやり方で、全員を貫く何かを探しながら、考えてみたいと思います。

①エリック・ホッファー:80歳。②三浦つとむ:78歳。③谷川健一:92歳。④相沢忠洋:61歳。⑤野村隈畔:38歳。⑥原田大六:68歳。⑦高群逸枝:70歳。⑧吉野裕子:91歳。⑨大槻憲二:86歳。⑩森銑三:89歳。⑪平岩米吉:88歳。⑫赤松啓介:91歳。⑬小坂修平:60歳。⑭三沢勝衛:53歳。⑮小室直樹:77歳。⑯南方熊楠:95歳。⑰橋本梧郎:95歳。

これらの年齢が何を指すか、そうして何をお伝えしたいか、既にお気づきの方も多いと思います。

上記の年齢は、各研究者が亡くなられた年齢です。

いかにも過酷な生活かと想像されるにもかかわらず、女子学生と情死した野村隈畔を除き、皆さん、時代からすると異様に長生きです。

在野で研究するには、タフな体でなければならないといえるでしょうか?

確かに、在野で回り道をしながら、名を残すだけの仕事量をこなすためには、ある程度以上の時間の絶対量が必要なことも事実でしょう。

それでも、自分の本当にやりたいことを、自分の好きなペースで、孤独だけれども自由にやり続ける時、そうしてそれがいつしか執念や使命感と重なる時、結果的に、人は心身ともに元気で長生きすることになるのかもしれません。

もしそうなら、こういえるでしょう。

心身ともに元気で長生きしたいなら、まず在野研究やろうぜ! 在野研究DESIRE !!

・・・

これ位のふてぶてしさは欲しいものです。

決して茶化しているわけではなく、この本で紹介されている全ての在野研究者に共通して感じるのは、そのふてぶてしいまでのバイタリティと独奏(独創)性です。それは、おそらく、労働や孤独な環境の中でこそ産まれたものでしょう。この本の中で著者が言う心得は、実は、研究を続ける上で、とても大切なものばかりです。特に、第一線の研究者による上質な査定や指導を受けながらの論文化はとても重要だと思います。しかし、その世界とて、多くの研究者のボランティア活動で、ぎりぎり維持されているに過ぎないのが現状なのです。

次世代の在野研究者達には、既存のルールにおさまるのではなく、次世代に適したより新しいルールを創り出すことを期待したいと思うのです。

著者はまだ若く、センスにあふれ、まだまだ大きな可能性を秘めていると思います。

野の労働にまみれ、息を凝らしながら、深く深く自問自答を繰り返し、質問をぶつけ、討論をふっかけ、試行錯誤を繰り返していくことで、エリックホッファーを超え、過去の在野研究者を超えて、著者ならではの、独創の世界を築き上げることができるでしょう。

いつの日か、この本の著者が、在野研究の偉大な星として輝き始めることを期待して、文を終えたいと思います。「これからの荒木優太のために」。

在野研究DESIRE !! ふーむ、我ながら、上手い(もしかすると、寒いかも)。

本書の副題は、「在野研究者の生と心得」となっています。この副題が気になって、読んでみました。

著者は、1987年生まれで、清掃のパートタイム労働をしながら文学研究(専門は有島武郎)をされているとのことです。要するに、本書は、20歳代の在野の文学研究志向者が、過去の様々な在野研究者の生き方をコンパクトに紹介することによって、後進の在野研究者への応援歌としてまとめた書ということができるでしょう。あるいは、後進への応援・指南という形をとることによって、実は著者本人を勇気づけ、自分のポジションを確認したいという願望があったのかもしれません。

ただ、一口に在野研究といっても、この書では、人文学・博物学分野の日本人研究者のみが紹介されていて、いわゆる理工学分野の研究者は全く紹介されていません。

理工学・自然科学分野では(特に海外では)、少し前から既に、ガレージ研究やバイオパンクと表現されるような動きが始まっていて、研究者個人が、組織にこだわらず、ドライに組織を横断したり利用したりしながら、もっと柔軟で自由奔放かつパワフルに個研究を進み始めているような感じがしています。

本書全般を通じて、初級者や中級者が初心者に指南しているかのような違和感や、やや気取ったような感じはありますが、日本の基礎的な分野での研究者の現状からみると、タイミングを上手くとらえてセンス良くまとめた書ということができるでしょう。

本書のタイトルに出てくるエリック・ホッファーとは、ニューヨークで移民の子として生まれ、少年時代に10年間失明、そして突然の視覚回復、28歳時に自殺未遂というすさまじい経験を経て、その後、肉体労働をしながら、精力的な読書・思索・投稿を続け、独自の哲学を築き上げた在野研究の巨星ともいえる社会哲学者のようです。

本書では、過去の在野の日本人研究者16名の生涯や業績の概要が紹介されていますが、この16名の研究者の生きざまが、一人一人とてもユニークで、実に魅力的に描かれています。

例えば、

〇小学校卒で、完全ヒモを貫き通したあげく女子学生と心中した思想家(野村隈畔)、

〇東大卒で、出版社を退社した後、辺境地の調査を続け、日本人の神・自然観や魂の源流について新しい視点で考察した民俗学の巨人(谷川健一)、

〇納豆売りで生計を立てながら、日本初の旧石器時代遺跡を発見した考古学者(相沢忠洋)、

〇教員退職後、夫の援助を得ながら独自の女性史学を構築した愛と執念の女性研究者(高群逸枝)、

〇専業主婦をしながら、50歳過ぎから日本の祭事に興味を持ち、ユニークな視点で解析を続け、独自の民俗学を構築した超大器晩成型の女性民俗学者(吉野裕子)、

〇好奇心のままに自由奔放に研究を続けた生粋のナチュラリスト(南方熊楠)など・・・。

その生きざまは、実に様々で、愉快さと凄まじさが入り混じって、感動的とさえいえるものです。

この本を読んだ方々の中で、研究機関とはおおよそ程遠い環境にいながら、それでもなお自分のやりたい研究をやろうと志す方がいたなら、これらの先人のそれぞれユニークな生きざまを知ることで、多くの勇気や気づき、癒し、新しい発想を持つことができるでしょう。

その点では、この本は大きく成功しているといえると思います。

私も自分のことを在野研究者の端くれの一人だと思っていますが、最近、この著者と同じように、昔、決意したあの日の私が、今の私を見たらどう思うだろうか?と気になります。

この本を読みながら、自分の過去のことを思い出し、共感する所も多く、私の愛読書の一つになりました。

ただ、この本の独創性について述べるとなると、話は全く異なってきます。

各先人の紹介の所々で、在野研究の心得なるものが打ち出されていますが、この心得一つ一つは、ありきたりで(もちろん大切なことには違いないのですが)、あくまで既存の建前論に過ぎないもののように思うのです。

例えば、就職先はなるべく研究テーマと近い分野を探すべし、としながら、エリック・ホッファーやこの本で紹介されている多くの在野研究者は(著者自身も)、該当していません。

また、家族の理解を得るべし、研究の手助けをしてくれる配偶者を探そう、とありますが、生涯独身の研究者も少なくありません。

在野の巨人エリック・ホッファーは、いったいどの心得に該当しているのでしょうか?

この心得をすべてクリアした在野研究者は実在するのでしょうか?

在野研究の進め方一つでも、もっともっと自由奔放で独創的であって良いと、私は思います。

確かに、エリック・ホッファーのように、研究活動自体で生計を立てることを拒絶し、研究と生計手段とをクリアに分けることで、より解決が近づく場合も(人も)あるでしょう。

その一方で、研究活動自体で生計を立てていく自分なりの方法はないかとあがくことで、解決が近づく場合も(人も)あるでしょう。

エリック・ホッファーは、72歳の時、シーラ女史のインタビューで、こう答えています。

「私の言う仕事とは、生計を立てるためにする仕事のことではありません。

われわれは仕事が意義あるものであるという考えを捨てなければなりません。

この世の中に、万人に対して、充実感を与えられるような意義のある職業は存在していないのです。

自分の仕事を意義深いものにしてくれと要求することは、人間の見当違いだとサンタヤは言いました。産業社会においては多くの職業が、それだけを仕上げても無意味だとわかっている仕事を 伴っているのです。

そういうわけで、わたしは一日6時間、週五日以上働くべきではないと考えています。本当の生活が始まるのは、その後なのです。」

確かに、万人に対して意義ある職業などというものは存在していないかもしれません。ただ、それは言い方を変えただけにすぎません。万人に対して全く意義の無い職業など存在しないのではないかと思うのです。ある組織、ある人にとって、ほんの一握りでも意義あることだからこそ、職業として成り立っているのではないでしょうか。

エリック・ホッファーの言葉をそのまま借りれば、彼自身のいう本当の仕事の成果・著書は、本当に万人に対して意義ある書であるといいきれるでしょうか?

社会哲学なるものが、今、目前の命を救おうと死力を尽くしている職業人に対して、この細胞の謎を解かんと自分の全知全能をかけ日夜実験を繰り返す研究者に対して、自らの遺伝の限界に挑まんと今日も堅いフロアに立つバレリーナに対して、自分に絶望しただ茫然と立ち尽くす経営者に対して、狂気と正常の間で彷徨い苦闘している人に対して、愛する我が子を失い地の底で慟哭する人に対して、未曽有の津波に立ち向かう人に対して、いったい何の意義があるというのでしょうか?

故郷の母を想いながら子守をする娘から子守唄が生まれ、鯨捕りや材木運びからバラエティ溢れる愉快な唄が生まれたように、過酷な労働と同時にしか産まれえない創造・芸術・学問もあるでしょう。

エリック・ホッファーのように、個人的な思索・研究活動と労働をクリアに分けていくことで解決が近づく場合も(人も)あるでしょう。その一方で、日々の労働を、個人的な思索・研究活動のユニークさの武器として積極的に組み込み、個人的な思索・研究活動自体で生計を立てていく自分なりの解決方法はないかとあがくことで解決が近づく場合も(人も)あるはずです。

今、多くの在野研究者が、実は、後者こそを狙って、自分なりに様々な創意工夫をこらしているというのが、本当の姿ではないかと、私は思います(実は、著者自身もそうではないのでしょうか?)。

今、知識人か労働者かと聞かれれば、ドラッカーの申し子の多くは、自らを知識労働者だと答えるでしょう。今、その活動は、生計のためか、本当の仕事のためかと聞かれても、その問い自体の意味を理解できない社会起業家も多いでしょう。企業の本質が、究極のところ、機能集団に過ぎないものだと後々痛感することになったとしても。

エリック・ホッファーの前にも後にもエリック・ホッファーはないように、これからのエリック・ホッファーは、行く先々でどれだけ先人の偉大さを痛感しようとも、小さなエリック・ホッファー、小さな谷川健一、小さな南方熊楠を目指すべきではなく、その必要もないでしょう。

在野の巨人の肩の上に立ち、自分と自分を取り巻く環境の中で自分なりに創意工夫し、時代の利器と風を受け、狂おしいほどの好奇心の翼で、自分の愛する学問や芸術や産業の世界を雄々しく飛び続けることによって、それぞれの独創の世界を自由奔放に創り上げていけばいいのではないでしょうか?

全く未開拓の荒野に挑むことも面白いでしょうし、多くの先人達が群がる分野に真っ向から挑むことも面白いでしょう。結局の所、在野研究者が、研究対象に何を選び、どう進んでいくかは、自分が狂おしいほどに追い求めてしまう何かに従うしかないのだと思います(もちろん、その進め方には、職業研究者以上の戦略が必要になるでしょうけれども)。

それこそが、今の職業研究者には難しく、在野研究者ならでは強みになるでしょう。

ここでは、著者が紹介してくれている研究者に、エリック・ホッファーを加えた17名の在野研究者について、著者とは少し異なるやり方で、全員を貫く何かを探しながら、考えてみたいと思います。

①エリック・ホッファー:80歳。②三浦つとむ:78歳。③谷川健一:92歳。④相沢忠洋:61歳。⑤野村隈畔:38歳。⑥原田大六:68歳。⑦高群逸枝:70歳。⑧吉野裕子:91歳。⑨大槻憲二:86歳。⑩森銑三:89歳。⑪平岩米吉:88歳。⑫赤松啓介:91歳。⑬小坂修平:60歳。⑭三沢勝衛:53歳。⑮小室直樹:77歳。⑯南方熊楠:95歳。⑰橋本梧郎:95歳。

これらの年齢が何を指すか、そうして何をお伝えしたいか、既にお気づきの方も多いと思います。

上記の年齢は、各研究者が亡くなられた年齢です。

いかにも過酷な生活かと想像されるにもかかわらず、女子学生と情死した野村隈畔を除き、皆さん、時代からすると異様に長生きです。

在野で研究するには、タフな体でなければならないといえるでしょうか?

確かに、在野で回り道をしながら、名を残すだけの仕事量をこなすためには、ある程度以上の時間の絶対量が必要なことも事実でしょう。

それでも、自分の本当にやりたいことを、自分の好きなペースで、孤独だけれども自由にやり続ける時、そうしてそれがいつしか執念や使命感と重なる時、結果的に、人は心身ともに元気で長生きすることになるのかもしれません。

もしそうなら、こういえるでしょう。

心身ともに元気で長生きしたいなら、まず在野研究やろうぜ! 在野研究DESIRE !!

・・・

これ位のふてぶてしさは欲しいものです。

決して茶化しているわけではなく、この本で紹介されている全ての在野研究者に共通して感じるのは、そのふてぶてしいまでのバイタリティと独奏(独創)性です。それは、おそらく、労働や孤独な環境の中でこそ産まれたものでしょう。この本の中で著者が言う心得は、実は、研究を続ける上で、とても大切なものばかりです。特に、第一線の研究者による上質な査定や指導を受けながらの論文化はとても重要だと思います。しかし、その世界とて、多くの研究者のボランティア活動で、ぎりぎり維持されているに過ぎないのが現状なのです。

次世代の在野研究者達には、既存のルールにおさまるのではなく、次世代に適したより新しいルールを創り出すことを期待したいと思うのです。

著者はまだ若く、センスにあふれ、まだまだ大きな可能性を秘めていると思います。

野の労働にまみれ、息を凝らしながら、深く深く自問自答を繰り返し、質問をぶつけ、討論をふっかけ、試行錯誤を繰り返していくことで、エリックホッファーを超え、過去の在野研究者を超えて、著者ならではの、独創の世界を築き上げることができるでしょう。

いつの日か、この本の著者が、在野研究の偉大な星として輝き始めることを期待して、文を終えたいと思います。「これからの荒木優太のために」。

在野研究DESIRE !! ふーむ、我ながら、上手い(もしかすると、寒いかも)。

「ぼくは数式で宇宙の美しさを伝えたい」(クリスティン・バーネット著、永峯涼訳、角川書店)を読んで。 [読書感想]

この本の原題は、"THE SPARK - a mother's story of NUTURING GENIUS" (きらめき: 天才を育てる一人の母親の物語)。

つまり、この本は、一人の母親(クリスティン)が、自閉症であり天才児でもある長男(ジェイコブ・バーネット、愛称ジェイク)と家族、周囲の人々との様々な関わり合いについて書いた実話です(日本語の題名は、ジェイク少年の数式にかける熱情をタイトルにしたもののようです)。

本の内容を一言で言うと、全く原題どおりです。

闇の中に輝いた息子の一瞬のスパーク(きらめき)を見逃さず、母親としての直感と情熱と実行力とヒューモアで、あまたの難局を乗り切って、自閉症とともに潜在していた息子の天才性を輝かせ、開花させていく実話です。

本文の冒頭は、深い絶望から始まります。特別支援クラスの先生から、ジェイク(当時3歳)の大好きなアルファベッドカードを持ってこさせることは無意味である、つまりジェイクは決して字を読めるようにはならないであろうということを宣告されてしまいます。プロからそう伝えられて、深い絶望を感じない親はいないでしょう。クリスティンもそうでした。

ただ、彼女が、普通の親と違うのは、ここからです。彼女は、息子がこのまま特別支援クラスを続けていてはだめになってしまうと直感して、その直感を信じて、自分自身で息子の教育をすること、彼の可能性をフルに引き出すために必要なことは何だってやろうということを決心して、実行していくのです。ジェイク少年の大好きなことを邪魔せず、応援し続けるのです。普通の子供達と同じような遊びやスポーツの楽しみも伝えながら。

読み進むごとに、このジェイク少年への重度の自閉症の診断に加え、著者本人の脳卒中、次男の先天病、夫の一時失踪、失業と深刻な生活苦・・、あらゆる難局が訪れますが、その度ごとに、バイタリティーあふれるユニークな方法で乗り切っていきます。それは、まるでジェットコースターに乗っているかのように、絶望と希望が交代する展開で、非常に面白く、やはり一気に読んでしまいました。

読み終えて、最も強く感じたのは、やっぱり、著者の母親としての逞しさ・力強さでしたが、そのプロセスや成果は、現行の学校教育や特別支援教育の進め方に対する強烈なアンチテーゼにもなっているように思われました。

それにしても、ジェイク少年の天才ぶりは、桁外れのようです。

本の最後のほうで、自閉症と天才児について研究をされている女性科学者(ジョアン・ルースサッツ博士)が、ジェイクの知能に関する試験を終えた後、目に涙を浮かべながらクリスティンの方を振り返るシーンがあります。ジェイク少年は複数のカテゴリーで、テストの領域外に達していて、特に作業記憶容量や視空間能力の高さが衝撃的だったようです。

ジェイク少年は、これらの能力に、創造性、極度の集中力が組み合わさることによって、普通の人達にはイメージできない、数式上の多次元の領域が具体的に見えるらしいのです。

それは、一体どういう世界なのでしょうか? 想像するだけで、ワクワクします。

この本の魅力は、力強さだけではありません。

極めて美しく深い内容が、随所にちりばめられているのです。

二つ、抜粋してみましょう。

一つは、ジェロードという11歳になる重度の自閉症児についての1シーンです。

多くの医師から決して話すようにはならないと告げられた、この少年が、母親(レイチェル)とともにクリスティンのもとを訪れました。

********************

・・・セッションの終わりに、わたしは言いました。「よく聞いてね、ジェロード。これからとっても大事なことをしてほしいの。どんな発音になっても構わないわ。これから書く言葉を、いっしょに声に出して読みましょう。」床に散らばったカードを集めてきて、必要な文字を選び出しました。そして「ママ大好き(I love you Mom)」と掲示板に綴ったのです。

・・・そしてジェロードとわたしはーあのときのレイチェルの衝撃を受けた表情を思い出すたび、今も泣けてきますー掲示板の言葉を読み上げたのです。・・・

********************

もう一つは、本の半ばほどに書かれている、ジェイク少年の凄まじい能力と創造性に気づき始めた著者の考察です。

********************

・・・・ジェイクは自閉症で、だれともコミュニケーションがとれなかったがゆえに、やりたいことに打ち込む時間と場所が与えられました。自分の中に引きこもり、誰も手が届かなかったからこそ、他の子どもとくらべて好きなことを好きなだけやる時間があったのです。光と影、角度と容積、宇宙空間での物体の動き方。ジェイクが何かを学べるようになるとは誰も思わなかったので、学ぶ方法を教える人は誰もいなかった。こうして、自閉症によって、ジェイクは世にもめずらしい才能を伸ばすことになったのです。

わたしたちは、自閉症児を失われた子どもたちだと考えがちです。治療しなければならない存在だと考えてしまいます。でも、自閉症児を治療するということは、科学や芸術を「治療」することに等しいのです。

子どもが自分の世界から出てくるのを期待するのではなく、こちらから子どもの世界に入っていくようにすれば、明るい道がひらけると、わたしは「リトル・ライト」の親御さんたちにいつも言っています。みずからが子どもとのかけ橋になり、彼らが見ているものを見ることができれば、彼らを連れ戻すことができる。

ジェイクのケースでは、星や宇宙が、わたしがずっと追い求めていた、息子へとつながる道筋を示してくれました。天文台に通うようになるまで、わたしは天文学にはあまり興味がありませんでした。でもジェイクが自分の目を通して見た世界をわたしに見せてくれるようになって、そのすばらしさを知りました。・・・・

****************************

前者は、心が震えるとても感動的なシーンです。

そして、後者は、自閉症に留まらず、ヒトの教育や学問、芸術、病気、医療というものの根幹に関わる実に衝撃的な恐るべき考察です。闇(病み)こそ、光(天才性)をまばゆく輝かせる必須条件ということでしょうか。

これを書いたクリスティン本人が、自分をごく普通の一主婦と思っているのですから、可笑しい限りです。彼女もまた、驚異の直観力、イメージ力と考察力を併せ持つ稀有な女性であることは間違いありません。

この本は、一人の母親と天才・自閉症児と家族と周囲の人々との、ヒューマニズムあふれる闘いと希望と愛情を記した、衝撃の一冊です。

迷いましたが・・、最後に、インターネット上でオープンアクセスになっている一つの論文をリンクします(この本にでてくるルースサッツ博士による論文です)。

すぐに気づかれることかとは思いますが、とりあえず、ここは黙っておきましょう。

それにしても、ヒトとは、一体、どこまで深い可能性を秘めた生き物なのでしょう?

著者の子ども達が、いつか、私の愛する分野にも関わる日が来ることが、とても楽しみなような、恐いような・・・(><)。

論文( Ruthsatz, J., & Urbach, J. B. (2012) Intelligence, 40, 419-426. )

つまり、この本は、一人の母親(クリスティン)が、自閉症であり天才児でもある長男(ジェイコブ・バーネット、愛称ジェイク)と家族、周囲の人々との様々な関わり合いについて書いた実話です(日本語の題名は、ジェイク少年の数式にかける熱情をタイトルにしたもののようです)。

本の内容を一言で言うと、全く原題どおりです。

闇の中に輝いた息子の一瞬のスパーク(きらめき)を見逃さず、母親としての直感と情熱と実行力とヒューモアで、あまたの難局を乗り切って、自閉症とともに潜在していた息子の天才性を輝かせ、開花させていく実話です。

本文の冒頭は、深い絶望から始まります。特別支援クラスの先生から、ジェイク(当時3歳)の大好きなアルファベッドカードを持ってこさせることは無意味である、つまりジェイクは決して字を読めるようにはならないであろうということを宣告されてしまいます。プロからそう伝えられて、深い絶望を感じない親はいないでしょう。クリスティンもそうでした。

ただ、彼女が、普通の親と違うのは、ここからです。彼女は、息子がこのまま特別支援クラスを続けていてはだめになってしまうと直感して、その直感を信じて、自分自身で息子の教育をすること、彼の可能性をフルに引き出すために必要なことは何だってやろうということを決心して、実行していくのです。ジェイク少年の大好きなことを邪魔せず、応援し続けるのです。普通の子供達と同じような遊びやスポーツの楽しみも伝えながら。

読み進むごとに、このジェイク少年への重度の自閉症の診断に加え、著者本人の脳卒中、次男の先天病、夫の一時失踪、失業と深刻な生活苦・・、あらゆる難局が訪れますが、その度ごとに、バイタリティーあふれるユニークな方法で乗り切っていきます。それは、まるでジェットコースターに乗っているかのように、絶望と希望が交代する展開で、非常に面白く、やはり一気に読んでしまいました。

読み終えて、最も強く感じたのは、やっぱり、著者の母親としての逞しさ・力強さでしたが、そのプロセスや成果は、現行の学校教育や特別支援教育の進め方に対する強烈なアンチテーゼにもなっているように思われました。

それにしても、ジェイク少年の天才ぶりは、桁外れのようです。

本の最後のほうで、自閉症と天才児について研究をされている女性科学者(ジョアン・ルースサッツ博士)が、ジェイクの知能に関する試験を終えた後、目に涙を浮かべながらクリスティンの方を振り返るシーンがあります。ジェイク少年は複数のカテゴリーで、テストの領域外に達していて、特に作業記憶容量や視空間能力の高さが衝撃的だったようです。

ジェイク少年は、これらの能力に、創造性、極度の集中力が組み合わさることによって、普通の人達にはイメージできない、数式上の多次元の領域が具体的に見えるらしいのです。

それは、一体どういう世界なのでしょうか? 想像するだけで、ワクワクします。

この本の魅力は、力強さだけではありません。

極めて美しく深い内容が、随所にちりばめられているのです。

二つ、抜粋してみましょう。

一つは、ジェロードという11歳になる重度の自閉症児についての1シーンです。

多くの医師から決して話すようにはならないと告げられた、この少年が、母親(レイチェル)とともにクリスティンのもとを訪れました。

********************

・・・セッションの終わりに、わたしは言いました。「よく聞いてね、ジェロード。これからとっても大事なことをしてほしいの。どんな発音になっても構わないわ。これから書く言葉を、いっしょに声に出して読みましょう。」床に散らばったカードを集めてきて、必要な文字を選び出しました。そして「ママ大好き(I love you Mom)」と掲示板に綴ったのです。

・・・そしてジェロードとわたしはーあのときのレイチェルの衝撃を受けた表情を思い出すたび、今も泣けてきますー掲示板の言葉を読み上げたのです。・・・

********************

もう一つは、本の半ばほどに書かれている、ジェイク少年の凄まじい能力と創造性に気づき始めた著者の考察です。

********************

・・・・ジェイクは自閉症で、だれともコミュニケーションがとれなかったがゆえに、やりたいことに打ち込む時間と場所が与えられました。自分の中に引きこもり、誰も手が届かなかったからこそ、他の子どもとくらべて好きなことを好きなだけやる時間があったのです。光と影、角度と容積、宇宙空間での物体の動き方。ジェイクが何かを学べるようになるとは誰も思わなかったので、学ぶ方法を教える人は誰もいなかった。こうして、自閉症によって、ジェイクは世にもめずらしい才能を伸ばすことになったのです。

わたしたちは、自閉症児を失われた子どもたちだと考えがちです。治療しなければならない存在だと考えてしまいます。でも、自閉症児を治療するということは、科学や芸術を「治療」することに等しいのです。

子どもが自分の世界から出てくるのを期待するのではなく、こちらから子どもの世界に入っていくようにすれば、明るい道がひらけると、わたしは「リトル・ライト」の親御さんたちにいつも言っています。みずからが子どもとのかけ橋になり、彼らが見ているものを見ることができれば、彼らを連れ戻すことができる。

ジェイクのケースでは、星や宇宙が、わたしがずっと追い求めていた、息子へとつながる道筋を示してくれました。天文台に通うようになるまで、わたしは天文学にはあまり興味がありませんでした。でもジェイクが自分の目を通して見た世界をわたしに見せてくれるようになって、そのすばらしさを知りました。・・・・

****************************

前者は、心が震えるとても感動的なシーンです。

そして、後者は、自閉症に留まらず、ヒトの教育や学問、芸術、病気、医療というものの根幹に関わる実に衝撃的な恐るべき考察です。闇(病み)こそ、光(天才性)をまばゆく輝かせる必須条件ということでしょうか。

これを書いたクリスティン本人が、自分をごく普通の一主婦と思っているのですから、可笑しい限りです。彼女もまた、驚異の直観力、イメージ力と考察力を併せ持つ稀有な女性であることは間違いありません。

この本は、一人の母親と天才・自閉症児と家族と周囲の人々との、ヒューマニズムあふれる闘いと希望と愛情を記した、衝撃の一冊です。

迷いましたが・・、最後に、インターネット上でオープンアクセスになっている一つの論文をリンクします(この本にでてくるルースサッツ博士による論文です)。

すぐに気づかれることかとは思いますが、とりあえず、ここは黙っておきましょう。

それにしても、ヒトとは、一体、どこまで深い可能性を秘めた生き物なのでしょう?

著者の子ども達が、いつか、私の愛する分野にも関わる日が来ることが、とても楽しみなような、恐いような・・・(><)。

論文( Ruthsatz, J., & Urbach, J. B. (2012) Intelligence, 40, 419-426. )

「花子とアン」(NHK連続テレビ小説) [テレビ番組]

NHK連続ドラマ「花子とアン」を、観ています。

といっても、出勤準備中なので、チラ見の毎日ですが。

村岡花子さんの愛する一人息子、歩ちゃんが亡くなってしまいました。

昨日、今日と、観ていることがとてもつらいものでした。

この番組ドラマは、「アンのゆりかご 村岡花子の生涯(村岡恵理著、新潮文庫)」を基に、「赤毛のアン(ルーシー・モード・モンゴメリ著、村岡花子訳(新潮文庫))」の世界をも大胆に融合させた創作ドラマになっているようです。

ただ、この愛するわが子を亡くすシーンは、村岡花子さんの実体験とほぼ重なっているようです。

この深い哀しみと絶望の中から、「王子と乞食」という一冊の訳本が生まれました。

村岡花子さんのエッセイの中に、多くの悲痛な言葉とともに、次のような一節があるといいます。

「六歳の誕生日を前にして、世を去った道雄は私のうちなる母性に火を点じてくれた神の使でした。一度点じられた火は消えません。誇るべき男の子をもたぬ悲しみの母ではありますけれど、一度燃やされた貴い母性の火を、感傷の涙で消し去ろうとは決して思いません。高く、高く、その炬火をかかげて、世に或る人の子たちのために、道を照らすことこそ私の願いであります」 (「読書感想文 村岡花子の生涯ー道雄文庫 」より)

この時、その後、日本の女性を励まし、子供達に夢と希望を灯し続ける巨人「村岡花子」が誕生したのでしょう。女性とは、母親とは、なんといじらしく、美しく、そして逞しいことでしょう!

ドラマでの、花子さんに対する白蓮さんのいたわりの歌も、実に見事なものでした。

関連本7冊を、アマゾンに頼みました。明日には届くとのことです。

読むのが、とても楽しみです。

もちろん、明日からの、「花子とアン」も楽しみです。

といっても、出勤準備中なので、チラ見の毎日でしょうけれども(><)。

といっても、出勤準備中なので、チラ見の毎日ですが。

村岡花子さんの愛する一人息子、歩ちゃんが亡くなってしまいました。

昨日、今日と、観ていることがとてもつらいものでした。

この番組ドラマは、「アンのゆりかご 村岡花子の生涯(村岡恵理著、新潮文庫)」を基に、「赤毛のアン(ルーシー・モード・モンゴメリ著、村岡花子訳(新潮文庫))」の世界をも大胆に融合させた創作ドラマになっているようです。

ただ、この愛するわが子を亡くすシーンは、村岡花子さんの実体験とほぼ重なっているようです。

この深い哀しみと絶望の中から、「王子と乞食」という一冊の訳本が生まれました。

村岡花子さんのエッセイの中に、多くの悲痛な言葉とともに、次のような一節があるといいます。

「六歳の誕生日を前にして、世を去った道雄は私のうちなる母性に火を点じてくれた神の使でした。一度点じられた火は消えません。誇るべき男の子をもたぬ悲しみの母ではありますけれど、一度燃やされた貴い母性の火を、感傷の涙で消し去ろうとは決して思いません。高く、高く、その炬火をかかげて、世に或る人の子たちのために、道を照らすことこそ私の願いであります」 (「読書感想文 村岡花子の生涯ー道雄文庫 」より)

この時、その後、日本の女性を励まし、子供達に夢と希望を灯し続ける巨人「村岡花子」が誕生したのでしょう。女性とは、母親とは、なんといじらしく、美しく、そして逞しいことでしょう!

ドラマでの、花子さんに対する白蓮さんのいたわりの歌も、実に見事なものでした。

関連本7冊を、アマゾンに頼みました。明日には届くとのことです。

読むのが、とても楽しみです。

もちろん、明日からの、「花子とアン」も楽しみです。

といっても、出勤準備中なので、チラ見の毎日でしょうけれども(><)。

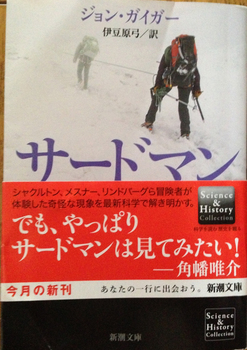

「サードマン 奇跡の生還へ導く人」(ジョン・ガイガー著、伊豆原弓訳、新潮文庫)を読んで(改訂) [読書感想]

人は、孤独の極限状態になった時、そこにいるはずのない「誰か」に出会い、その「誰か」に命を救われることがあるらしい。その「誰か」のことを、サードマンと呼んでいるようです。

本書は、このサードマン現象について、あの9.11の事故に直面した人や登山家、遭難者、潜水士等、まさに生死の狭間にあった人々の不思議な体験例を紹介しながら、分析・考察している本です。

この事例が、非常に興味深く、迫真に富んでいて、読み始めたら、吸い込まれるように一気に最後まで読んでしまいました。

この著者は、様々な方面から幅広く検討し、慎重な表現をしながらも、結論として、その「誰か」(サードマン)を、危機状態にある人の脳が創り上げた世界ではないかと考察しています。本の中で、著者の子供の頃の不思議な体験に触れたところはありますが、サードマンに出会った体験はないようです。

私も、サードマンらしき人には会ったことがありません(><)。

ただ、出会ったことはありませんが、それらしき「声」を聞いたことがあります。

これまでに二度だけですが、確かに聞いたことがあります。

一度目は、何気ない日常の中で、二度目は、極限状態の中で、まさに私の命を救うことになる声でした。

二度目のことは、まだ書くことができないので、ここでは、一度目の声のことについて紹介して、それから再度この本について感想を述べてみたいと思います。

それは、私が前の会社に勤務していた頃のこと。

それまでも、月200時間を超えるサービス残業を長年繰り返しながら、中間管理職としても苦悩しながら、何とか20年間以上勤務を続けていた会社でした。

様々な深刻なトラブルを抱えながらも、何とか勤務を続けようと、その日も、深夜まで、一人で残業して、さらに残った業務を処理しようとした瞬間、その声が聞こえたのです。

「もういいじゃないか。」

それは、自分の声でも、知人の誰かの声でもない、これまでに全く聞いたことが無い、実に不思議な声でした。右耳の上の天井の方から、突然聞こえてきたのです。

その声がどんな声だったか、思い出しながら、自分の表現できる範囲で書いてみたいと思います。

声の大きさ:

決して、か細い声ではなく、また同時に、煩い声でも無い。その声は、つぶやきのようでいて、はっきりと聞こえる最低限の大きさを持つ声でした。

声の性別:

決して、女性の声では無く、男性に違いないと思われる声でした。

声の齢:

決して、老人のしわがれ声ではなく、また幼い声でもありませんでした。成人の男性のような声でした(あえて表現すれば、当時の私より、いくらか年上の男性のような声)。同時に、澄んだ声でした。

声のトーン:

決して、高いキーの声ではなく、また同時に、野太い声でもありませんでした。

声の温かさ・華美さ:

その声は、決して、冷ややかな声ではなく、同時に感情的な声でも無く、淡々として、しかし、しっかりとした意思が感じられる声でした。何か、深い智性が感じられるような声でした。

その声は、今思い出しても、実に不思議な声でした。

その声は、静かで、はっきりとした、透明で、落ち着いた、確かな声でした。おそらく男性の。

そのタイミングも含めて、全ての点で、絶妙な声でした。

その声は、思い出すたび、奇跡の声としか表現しようのない声でした。

当時のことを思い出してみて初めて気づくことなのですが、何気ない日常の中ではありましたが、私は、おそらく、その瞬間、自分の限界を超えようとしていたのではないかと思うのです。その声は、やはり救いの声だったのかもしれないと、今では、そう思えます。

「もういいじゃないか。」

その声を聞いた瞬間、私は、「えっ、何?」と思いました。

そうして、全てを納得したのです。

「そうだ。その通りだ!もういいじゃないか。自分は、この会社で、本当に自分のベストを尽くした。

もう、思い残すことは無い。もう、いいじゃないか!」

その瞬間、私は、長年勤めてきた会社を、心底納得して、切り分けることができたような気がするのです。

そこにあったのは、ただ本当にすっきりとした達成感でした。

あの声に導かれたように、その後、私は、会社や株主と交渉を続け、翌年、独立することになったのです。

・・・・・・・・・・

私のこの体験は、何気ない日常の中の一瞬の体験に過ぎず、サードマンに触れたといえるものかどうかも定かではありません。ただ、思い出せば思い出すほど、本当に不思議な声でした。

おそらく、ただの幻聴だったのでしょう。

ただ、幻聴だからこそ、信じることができないのです。

あの奇跡のような声を、私の脳が創ったというのでしょうか?

私の脳が、単独で創ることができたのでしょうか?

実は、この本の最後に、非常に興味深い示唆がなされています。

・・・ノイスは、人間には良く分かっていない能力があって、個人の枠を超えて集合無意識へと広がっているのではないかと考えている。・・・

最後の文章を紹介してみましょう。

サードマンは何か途方もないものをあらわしている。サードマンがあらわれるのは、いつも、探検家、冒険家、生存者が目前の悲惨な状況を乗り越える瞬間である。サードマンは希望の媒介者である。その希望は、人間の性質の根本にある認識によってーすなわち、私たちは一人ではないという信念と理解によって達成されるのである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この本の冒頭に、わが子、ジェームズ・サザランド・アンガス・ガイガー(2007年6月15日ー21日)に捧ぐ、と書かれています。

愛するわが子は、6日間の命だったのでしょうか?

この本は、本当に思慮深い良書です。

ヒトの持つ凄まじい可能性について、深い考察の入口にたっている本です。

示唆に留めた理由が、なんとなく分かるような気がします。

入口に立ち、そこから先の果てしない考察を、読者にゆだねているといえるかもしれません。

著者が、次にどんな本を書かれるか、本当に楽しみです。

本書は、このサードマン現象について、あの9.11の事故に直面した人や登山家、遭難者、潜水士等、まさに生死の狭間にあった人々の不思議な体験例を紹介しながら、分析・考察している本です。

この事例が、非常に興味深く、迫真に富んでいて、読み始めたら、吸い込まれるように一気に最後まで読んでしまいました。

この著者は、様々な方面から幅広く検討し、慎重な表現をしながらも、結論として、その「誰か」(サードマン)を、危機状態にある人の脳が創り上げた世界ではないかと考察しています。本の中で、著者の子供の頃の不思議な体験に触れたところはありますが、サードマンに出会った体験はないようです。

私も、サードマンらしき人には会ったことがありません(><)。

ただ、出会ったことはありませんが、それらしき「声」を聞いたことがあります。

これまでに二度だけですが、確かに聞いたことがあります。

一度目は、何気ない日常の中で、二度目は、極限状態の中で、まさに私の命を救うことになる声でした。

二度目のことは、まだ書くことができないので、ここでは、一度目の声のことについて紹介して、それから再度この本について感想を述べてみたいと思います。

それは、私が前の会社に勤務していた頃のこと。

それまでも、月200時間を超えるサービス残業を長年繰り返しながら、中間管理職としても苦悩しながら、何とか20年間以上勤務を続けていた会社でした。

様々な深刻なトラブルを抱えながらも、何とか勤務を続けようと、その日も、深夜まで、一人で残業して、さらに残った業務を処理しようとした瞬間、その声が聞こえたのです。

「もういいじゃないか。」

それは、自分の声でも、知人の誰かの声でもない、これまでに全く聞いたことが無い、実に不思議な声でした。右耳の上の天井の方から、突然聞こえてきたのです。

その声がどんな声だったか、思い出しながら、自分の表現できる範囲で書いてみたいと思います。

声の大きさ:

決して、か細い声ではなく、また同時に、煩い声でも無い。その声は、つぶやきのようでいて、はっきりと聞こえる最低限の大きさを持つ声でした。

声の性別:

決して、女性の声では無く、男性に違いないと思われる声でした。

声の齢:

決して、老人のしわがれ声ではなく、また幼い声でもありませんでした。成人の男性のような声でした(あえて表現すれば、当時の私より、いくらか年上の男性のような声)。同時に、澄んだ声でした。

声のトーン:

決して、高いキーの声ではなく、また同時に、野太い声でもありませんでした。

声の温かさ・華美さ:

その声は、決して、冷ややかな声ではなく、同時に感情的な声でも無く、淡々として、しかし、しっかりとした意思が感じられる声でした。何か、深い智性が感じられるような声でした。

その声は、今思い出しても、実に不思議な声でした。

その声は、静かで、はっきりとした、透明で、落ち着いた、確かな声でした。おそらく男性の。

そのタイミングも含めて、全ての点で、絶妙な声でした。

その声は、思い出すたび、奇跡の声としか表現しようのない声でした。

当時のことを思い出してみて初めて気づくことなのですが、何気ない日常の中ではありましたが、私は、おそらく、その瞬間、自分の限界を超えようとしていたのではないかと思うのです。その声は、やはり救いの声だったのかもしれないと、今では、そう思えます。

「もういいじゃないか。」

その声を聞いた瞬間、私は、「えっ、何?」と思いました。

そうして、全てを納得したのです。

「そうだ。その通りだ!もういいじゃないか。自分は、この会社で、本当に自分のベストを尽くした。

もう、思い残すことは無い。もう、いいじゃないか!」

その瞬間、私は、長年勤めてきた会社を、心底納得して、切り分けることができたような気がするのです。

そこにあったのは、ただ本当にすっきりとした達成感でした。

あの声に導かれたように、その後、私は、会社や株主と交渉を続け、翌年、独立することになったのです。

・・・・・・・・・・

私のこの体験は、何気ない日常の中の一瞬の体験に過ぎず、サードマンに触れたといえるものかどうかも定かではありません。ただ、思い出せば思い出すほど、本当に不思議な声でした。

おそらく、ただの幻聴だったのでしょう。

ただ、幻聴だからこそ、信じることができないのです。

あの奇跡のような声を、私の脳が創ったというのでしょうか?

私の脳が、単独で創ることができたのでしょうか?

実は、この本の最後に、非常に興味深い示唆がなされています。

・・・ノイスは、人間には良く分かっていない能力があって、個人の枠を超えて集合無意識へと広がっているのではないかと考えている。・・・

最後の文章を紹介してみましょう。

サードマンは何か途方もないものをあらわしている。サードマンがあらわれるのは、いつも、探検家、冒険家、生存者が目前の悲惨な状況を乗り越える瞬間である。サードマンは希望の媒介者である。その希望は、人間の性質の根本にある認識によってーすなわち、私たちは一人ではないという信念と理解によって達成されるのである。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

この本の冒頭に、わが子、ジェームズ・サザランド・アンガス・ガイガー(2007年6月15日ー21日)に捧ぐ、と書かれています。

愛するわが子は、6日間の命だったのでしょうか?

この本は、本当に思慮深い良書です。

ヒトの持つ凄まじい可能性について、深い考察の入口にたっている本です。

示唆に留めた理由が、なんとなく分かるような気がします。

入口に立ち、そこから先の果てしない考察を、読者にゆだねているといえるかもしれません。

著者が、次にどんな本を書かれるか、本当に楽しみです。